冰島火山噴發引發嚴重北極霾:科學家揭示跨國污染傳輸路徑

時間:2025-03-20 作者:吳凱麗

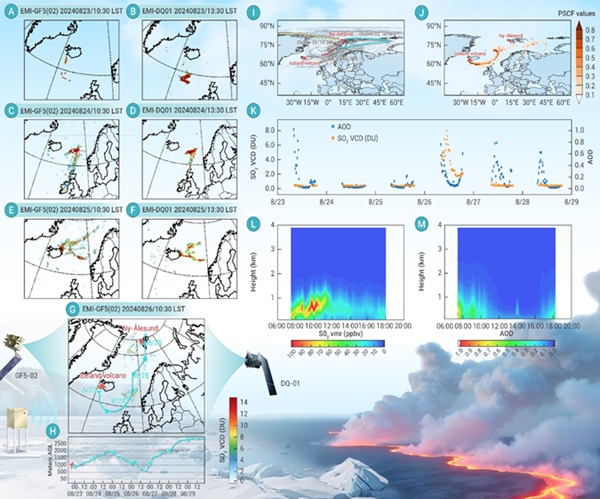

近日,我國科學家通過"星-地聯合監測"(安光所研制、搭載于高分五號02星、大氣環境監測01星的大氣痕量差分吸收光譜儀EMI以及安光所研制、裝載于中國北極黃河站的地基差分吸收光譜儀MAX-DOAS)首次捕獲冰島火山噴發對北極的跨界污染證據。中國科學院合肥物質科學研究院安光所團隊研究發現冰島Sundhnukagigar火山2024年噴發釋放的痕量氣體SO2,一周左右的時間穿越2000多公里導致北極斯瓦爾巴群島(Svalbard Archipelago)出現嚴重霧霾事件,相關成果發表于國際知名期刊The Innovation Geoscience。

火山噴發如同地球的"化學噴霧彈",或瞬間或緩慢向大氣層排放數百萬噸SO2等有毒氣體。這些氣體在陽光作用下會轉化為硫酸鹽顆粒,既能引發酸雨危害生態系統,又能像"遮陽傘"般反射陽光導致全球降溫。更危險的是,直徑小于2.5微米的火山灰顆粒可深入人體肺部,引發呼吸系統疾病。

安光所自主研發、高分五號02星和大氣環境監測01星搭載的EMI,每天能沿著衛星軌道完成全球掃描,以相當于6個足球場(7×8公里)的精度捕捉大氣污染物蹤跡。數據顯示,北極新奧爾松地區80%的二氧化硫污染氣團,正是來自此次冰島火山噴發的"火山云"。EMI作為國內目前在軌運行的最高空間分辨率大氣痕量氣體監測載荷,具有單日覆蓋全球的優勢。此前,團隊早就開展了全球O3、NO2、SO2、BrO等的監測和衛星地面驗證。2021年團隊還利用高分五號02星EMI監測數據研究了湯加火山噴發的SO2和BrO釋放、遷移趨勢,為火山噴發影響和巖漿脫氣過程研究提供了重要支撐。

為驗證衛星數據,安光所在北極黃河站建設的MAX-DOAS地基監測系統發揮了關鍵作用。作為我國在北極地區唯一連續運行的大氣痕量氣體柱濃度和垂直廓線監測站點,地基差分吸收光譜儀自2015年起運行逾10年,為國產衛星的地面校驗提供了有力支撐,同時MAX-DOAS獲得的O3、SO2、BrO等痕量氣體和氣溶膠消光廓線對研究極區大氣化學機制至關重要。星地數據的"雙保險"驗證,讓污染傳輸證據鏈完整呈現。

"這就像通過衛星監控火山噴發的'煙霧彈',再用地基設備捕捉'煙跡'的擴散路徑。"研究團隊還采用污染源追蹤模型,精確計算出不同區域污染物的"來龍去脈"。

該研究不僅驗證了我國新一代環境監測衛星的精準度,更為應對氣候變化提供了關鍵技術支撐。研究團隊正在研發的多星融合監測系統,未來有望實現每小時更新全球污染動態。

此項研究標志著我國在環境遙感監測領域實現從"跟跑"到"并跑"的跨越。隨著全球極端氣候事件頻發,這種星地協同的監測體系將成為守護地球家園的"生態預警機"。

吳凱麗博士為論文第一作者,羅宇涵研究員和司福祺研究員為論文通訊作者。本研究獲得國家自然科學基金(41941011,41676184)、中國科學院青年創新促進會(2020439)和中國科學院合肥物質科學研究院院長基金(BJPY2023B01)的資助。

原文鏈接:?https://doi.org/10.59717/j.xinn-geo.2024.100131

基于衛星、地面觀測和PSCF分析的冰島火山噴發對北極的影響